第十四段哪个男人,离得开女人?

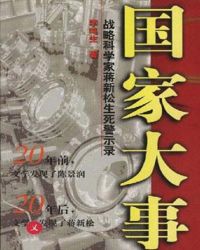

您可以在百度里搜索“国家大事:战略科学家蒋新松生死警示录 艾草文学(www.321553.xyz)”查找最新章节!

第十四段哪个男人,离得开女人?

终于,风风火火、忙忙碌碌的蒋新松不得不离开了试验室,离开了工作间,第一次老老实实、安安静静地坐在了辽宁省肿瘤医院的一张病床前。

这是1980年初冬的一个星期天。这天傍晚,沈阳的气温骤然下降,冬季似乎一下比往年提前到来了。街上行人稀少,偶尔有车路过,也极少有按动喇叭的时候。天空有云在飘,也有风在刮,却少了几分亮丽,多了几分灰蒙。

或许是礼拜天的缘故,病房显得很静,显得很白——白色的屋顶,白色的墙壁,白色的窗帘,白色的床单,构成了一个静静而又白白的空间。然而,面对这静静而白白的空间,蒋新松却感到很不适应,很不习惯,很不踏实,很不自然,甚至,很不安全。

病床上,躺着他身患绝症的妻子刘稀珍。

从昨晚到今天,他一直像一位忠诚的哨兵,默默地守在妻子的身边,除了偶尔喝上一口水,几乎没有吃一点东西。他已经有好长时间没有这样近距离地靠在妻子的身边了。自结婚后他就开始忙,被打成右派后他照样忙,获得平反后他更忙!20多年来他似乎总是忙、忙、忙,忙于他的学习,忙于他的思考,忙于他的考察,忙于他苦苦相恋、梦寐以求的“国家大事”!尽管他对妻子很体贴,很爱戴,可一当同时面对国家大事和自己的妻子时,他还是不得不选择了前者。特别是当了所长后,他更是雄心勃勃,马不停蹄,几乎就再也没有这样近距离、长时间地呆在妻子的身边。直到妻子昨天检查出了乳腺癌,才给了他这样一个长时间地守着妻子、看着妻子的机会。可这一看令他大吃一惊,他猛然发现妻子比过去瘦多了,也苍老多了!“为什么自己过去就没有注意到这一点呢?”他为此感到有些懊悔,也感到很难为情。短短一夜之间,他似乎使懂得了许多过去不懂的道理,明白了许多过去不明白的事情,同时也恍然醒悟到,自己已不再年轻,生命也不再富有,他必须面对妻子,面对自己!

于是,他望着妻子,很想说点什么,表达点什么,可一向口若悬河的他,面对近在咫尺的妻子,却一句话也说不出来。

妻子也望着他,同样什么也没说,却显得比他平静,比他安稳,那一双他再熟悉不过的眼睛,依然温情脉脉,一如既往,既看不出半点责备,也读不到一丝怨言。

妻子越是这样,他就越感到难受。他清楚地记得,23年前的新婚之夜,他曾亲口向妻子许下诺言:他一生的梦想就是要当一个科学家,他这一辈子一定要成为一个科学家,一个优秀的科学家!为了这个梦想,妻子为他付出了很多很多,并陪他走过了风风雨雨的23年,可他和妻子昨日的梦想却依旧还是梦想。一想到这点,他心里波涛般涌起的,便尽是一阵阵难言的愧疚与悔痛……

蒋新松和妻子刘稀珍都是江苏人,从小同饮长江水长大。不同的是,两人一个在江北,一个在江南;蒋新松的父亲是个一贫如洗的小裁缝,刘稀珍的父亲则是江南一家纱厂颇有名望的大资本家,不仅经济实力雄厚,而且家族人丁兴旺,在江南甚至上海一带都很有影响。小学毕业时,蒋新松和刘稀珍同时考上了江苏有名的南菁中学。由于蒋新松不仅在班里,就是在全校也是数一数二的尖子生,而且口才极好,又善于组织班里和学校的各种社会活动,因而颇受刘稀珍的青睐。而刘稀珍是班里的学习小组长,不仅人品端正,长得漂亮,还有大家闺秀的风度,同样也深得蒋新松的好感。尤其是她头上那双乌黑秀丽、与众不同的长辫子,更是给年少青春、风华正茂的蒋新松留下了深刻而美好的印象。所以,从初中到高中,两人都是同窗好友,两人常常谈论的话题,就是将来要当一个科学家,一个优秀伟大的科学家!而同学们私下之间,对他俩便有了“男才女貌”的美传。考大学时,刘稀珍因生病推迟了一年,故蒋新松当年考上了上海交通大学,刘稀珍则在第二年考上了武汉医科大学。大学期间,蒋新松因为那次倒霉的肺结核病想自杀,曾写信给刘稀珍要断绝恋爱关系,刘稀珍接信后,竟然背着家里,悄悄跑到上海,给蒋新松以很大的安慰和鼓励,希望他一定要坚持下去,实现自己当科学家的理想,并表示永远要、和他在一起。

1957年,刘稀珍从武汉医科大学毕业后;由于是资本家的女儿,没有资格分在共和国的首都北京,而被发落到了河北保定一个偏远而落后的防疫站。此期间,两人虽然海角天涯各一方,却鸿雁传书,相爱至极。只是,刘稀珍的父母觉得女儿身为大家闺秀,却嫁给一个小裁缝的儿子,既有失体面,也大煞风景,故极力加以反对。但外表柔弱、内心刚烈的刘稀珍认为蒋新松有理想,有追求,有要做一个优秀科学家的远大抱负,同时还有一种坚韧不拔、百折不挠的与众不同的男人气度,所以还是背着家里与蒋新松继续恋爱,并很快与蒋新松结为伉俪。

然而,命运似乎总是喜欢捉弄人。他俩刚结婚不久,蒋新橙便被打成了右派。当蒋新松提出要和她分手时。她却依然初情不改。她对蒋新松说,为了实现你当科学家的梦想,我愿与你生死相伴,白头到老。只是,随着蒋新松命运的改变,刘稀珍也因此而永远跌进了痛苦的深渊。尤其是当他们有了女儿后,刘稀珍独自带着女儿在河北保定,度日如年,苦苦支撑着那个随时都有可能倾塌的小家。想想吧,一个大资本家的女儿,又是“右派”分子的老婆,再加上她从小娇生惯养,体弱多病,其日子之艰难,可想而知。她不仅天天要准时到防疫站上班,还常常要去农村搞巡回医疗。每次去农村搞巡回医疗时,她便带上几块馍馍和一瓶白开水,再把药箱和孩子同时背在肩上,然后爬山、涉水、过桥、走路,看病、巡诊、开方、送药,一个农村女人的所有经历她都必须经历,一个农村女人的所有苦难她都必须承担。当她把蒋新松带给她的所有痛苦如同咀嚼黄连一样默默咽进肚里之后,她似乎才真正体会到了什么叫人生,什么叫爱情。

此期间的蒋新松当然也很痛苦,也很内疚,但妻子女儿与他远隔千山万水,他纵有千种思念,万般深情,又怎奈何得了那残酷的现实与无情的命运!所以,在那个全中国的老百姓都在喊饿、都在谈吃、都在找粮、都在求生的年代里,他唯一能做的和可以做到的一件事情,就是利用每年的探亲之机,把自己平时省吃俭用节省下来的一点点钱,尽最大可能买上一些小小的糖果和方方的饼干,然后从北京乘火车,坐汽车,再走上一段弯弯的山道和长长的夜路,亲自送到缺吃少穿的河北保定,送到面黄肌瘦的妻子和女儿的手上。每次在路途遭遇的曲折与艰辛,令他刻骨铬心,至今难忘。特别是有一次,他本来马上就要见到妻子和女儿了,可就在距离妻子住地两里远的地方,他从北京为妻子和女儿专程带去的糖果,被人一下子便抢了个精光!他一介书生,赤手空拳,面对一帮饿狼般的饥民,连一点抵抗的勇气和想法都没有。因为饥饿使他懂得,那些饥肠辘辘、瘦骨如柴的饥民也是人,他们同样也需要食物来填充肚子!所以,当他两手空空地站在妻子和女儿的面前时,只剩下了一脸的羞愧…

1966年,妻子调到了沈阳,终于解决了长期分居的问题。两口儿虽然总算睡在了一张床上,但后来的日子却依然过得十分艰辛。按当时的规定,每人每月只有3两油、半斤肉,而鸡蛋则只有逢年过节才能凭票买上半斤。由于他们又添了一个儿子,所以尽管两人都节衣缩食,省吃俭用,钱还是不够用,粮依然不够吃。

蒋新松当时在鞍钢,不时有去北京出差的机会,每次去北京时,不是找关系户换点面票,买点挂面,就是想法背点面粉,或者带上几个烧饼回来,总之,怎么也离不开一个“吃”字。而他每次去北京必干的一件事情,是排队买肥肉!北京这地方买东西历来讲究排队,那个年头更是如此。每次买肉时,不管是谁,都得排队,而且每排一次队,只能购买一份。于是,为了能买上和多买点肥肉,蒋新松总是在即将离开北京那天,一大早便从床上爬起,然后夹上一根油条,匆匆赶去排队,等排上了队,再拿着油条边排边吃。每当排到他时,他便毫不犹豫地用手一指,“来那块,最肥的!”那个年代的人不像吃不完穿不完的现在,只要瘦肉不买肥肉。而是专买肥肉不要瘦肉,并且是越肥越满意,越肥越高兴,越肥越过瘾!因为肥肉买回去不是为了吃,而主要用采炼油——油可炒菜,油渣则可用来为病人嘴馋时做碗面条。这样既可省钱,又可解馋,还能保命,肥肉,也就成了那个年代中国。的穷人(当然包括知识分子)滋补生命的最佳营养品!为了能多买上几份肥肉,蒋新松排了一次队后,还得再接着去排第二次、第三次……因为除了他自己需要外,还得为同事们捎带一些回去。当时研究所的知识分子都是这样,虽然穷,却相互都比现在更能体贴人,也更会体贴人,而且为了填充肚子,大家都不讲究什么面子,也顾不上讲究什么面子,谁去北京,什么都可以不捎,唯独这肥肉,或者肥油,是非捎不可的——不是用帆布包装,就是用大麻袋扛,反正大包小包往火车上塞,少则二三十斤,多则一二百斤。所以当时的北京人最怕东北买猪肉的人,背地里总是有人唠叨说,“从东北来的人哪儿是买猪肉哟,简直就是把北京的一头猪给扛回去了!”

一次,蒋新松和几位同事扛着猪肉刚进北京站,便被车站的两位监管人员截住了,说是北京的猪肉不能总是往东北扛。与蒋新松同路的几位知识分子不知如何是好,全都一副“束手就搞”的样子,蒋新松却不慌不忙,打开自己装着猪肉的帆布包,然后指着一块又肥又大的猪屁股,说,“瞧,这哪儿是北京的猪肉呢,明明盖的是辽宁的章嘛!”两位监管人员凑近一看,那块又大又肥的猪屁股上果然印着“辽宁”两个大字,无奈之下,只好放蒋新松他们扛着肥猪肉上了火车。从此,蒋新松“京城买肉”,名声大振。后来,他每次去北京,无论是鞍钢的工人师傅,还是沈阳自动化研究所的好友同事,都喜欢让他捎带肥肉,说是找蒋新松捎猪肉。既肥又便宜,还能安安全全地闯出京城,让人掏钱放心,吃着舒心。

这一时期的刘稀珍,为了给家里减轻一点经济负担,以保证好蒋新松和两个孩子的身体,她一边在自己家的门前种菜,一边则学着养鸡。别看刘稀珍是大资本家的千金小姐,多年的苦难生活也教会了她生存的本领。她曾经在河北农村呆过,见过那儿的农民养鸡,也多少学了点经验,所以当家中生活实在困难时,她便跑到集市上,从农民手上买下小鸡,然后回家细心喂养。蒋新松也是一个根会过日子的人,一旦有闲,也总是帮着妻子种菜,养鸡,并一起研究如何科学地调配鸡饲料。由于妻子是医生,蒋新松又是搞科研的,再加上什么事情蒋新松都喜欢动脑子,所以由他们夫妇俩调配出来的鸡饲料养的鸡,比谁家的都长得快,长得大。小鸡养大后,公鸡杀了吃内,母鸡留下生蛋,他家便总有鸡肉和鸡蛋吃。

也许从小过苦日子、长大后还是过苦日子的缘故,蒋新松多年来不抽烟,不喝酒,除了每日每夜地啃书,生活中几乎没有别的什么嗜好。但再穷,书是要买的。蒋新松有爱逛书店的习惯,不管多忙,只要一进书店的门槛,脚底便像突然长出了钉子似的,要想再拔出来,就困难了。别看蒋新松平常在别的方面抠门到了家,但一旦见了好书,或者好的外语词典,他想方设法凑钱也要买。这样便出现了一个想多买书而钱又少的矛盾。当年的书虽然没有现在贵,但像一本精装的外语大词典,少说也得10元左右。而蒋新松那长年不变的工资每月不过五六十峡,若是买上一本书,就是工资的五分之一,或者六分之一,这对一个连填饱肚子都有些困难的家庭来说,自然是一笔不算太小的开支。但就在如此艰难的岁月里,为了帮助和支持丈夫实现做一个科学家的梦想,刘稀珍就是靠着从墙角的菜地里和鸡的屁股上抠出的那一角一分的人民币,一直支持蒋新松买书。只要蒋新松看上的书,她就想法变钱、掏钱——有时哪怕把当月的生活标准压得很低很低,也要支持蒋新松买书,也要帮着蒋新松去圆那个已经多少有些破碎的科学家之梦!

当然,生活的贫穷对刘稀珍来说,其实算不了什么,真正让她感到痛苦的,还是精神。当年还是妙龄青春的她,曾把自己的前途和与蒋新松的爱情,想得比云彩还要漂亮,比月亮还要美丽,比花朵还要迷人,比春风还要得意,谁知道刚一结婚,爱的滋味尚未品出是苦是甜,是酸是辣,厄运便狂风暴雨般降落到了她的头上。自与蒋新松结婚以来,可以说苦难便像一个幽灵样与她紧紧相随,她精神上所承受的痛苦和打击,早已超过了一个秀丽柔弱的江南女子所能承受的最大极限!尤其是蒋新松被打成右派后的头几年,她的心情一直郁郁寡欢,闷闷不快,甚至神经都显得格外脆弱,只要政治的风雨稍有所动,便提心吊胆,彻夜难眠。一年365天,她几乎天天都是在别人的白眼、议论、羞辱和自己的心惊胆战中过着日子。她几乎每晚都要做梦,而且一梦就是噩梦,所以她常常在半夜惊醒,一醒就是满头冷汗,然后便独自悄悄吞咽着苦泪。随着时间的推移,不知不觉中她还有了“三怕”的毛病:怕开会,怕看报,怕听锣鼓声。每次单位只要通知开会,她心里就紧张,一坐到会场上,就更紧张。尽管会议的内容与她和蒋新松都没有关系,但不知什么原因,心里就是紧张,就像一个健康人突然走进了传染病区,心里想吐又吐不出来,反正怎么也觉着不对劲儿。她也怕看报纸。其实她是很喜欢看报纸的,可闹不清怎么回事,自从蒋新松打成右派后,她对报纸就变得敏感起来。特别是一见着写某某右派“反党”言行的消息或报道,她就会手心出汗,两眼发直,手中的报纸便会像风吹般瑟瑟抖动起来。她还怕听锣鼓声,一听见锣鼓声,就会联想到政治运动,尤其是在文化大革命中,她只要一听见有人敲锣打鼓,神经马上就会产生条件反射,身上就有一种痉挛的感觉,立即就会想到批斗会,想到“高帽子”,想到红卫兵,想到造反派,想到大字报,然后就恶心,就想吐,就头晕脑胀心乱如麻坐卧不安神不守舍……或许正是因为这一缘故,久而久之,她总觉着心里哪儿不对劲儿,总觉着自己的身体哪儿出了毛病?

果然,到了1975年,她越来越觉着身体不对劲儿了,她对女友们说,她身上好像长什么东西了?女友们都说她是“神经过敏”,是心里在作怪。她也曾不止一次地给蒋新松说过,她的胸脯不舒服,好像长了什么东西似的。可那时的蒋新松还戴着右派的帽子,整天在鞍钢忙着“卖苦力”,“挣表现”,根本无暇顾及妻子,也未把妻子的话当回事情。后来,刘稀珍的胸脯上果然长了一个小小的瘤,蒋新松这才和妻子一起去了医院,一检查,还好,是良性。妻子做手术时,蒋新松当时因在鞍钢忙着搞试验,也没怎么顾得上照顾妻子。妻子出院后,蒋新松以为手术一完,也就什么都完事了,没想到到了去年,刘稀珍又觉得胸脯不对劲儿了,便自己去了医院,一检查,医生要她尽快住院。偏偏不巧的是,蒋新松这时又正在日本考察机器人,刘稀珍若是住了院,两个正在上学的孩子根本无人照看。再者,她是医生,她知道万一要手术,必须得有亲属签字,而蒋新松又远在日本,她只好天天抹着眼泪等了近一个月。

蒋新松从日本回国后,本应陪妻子去医院好好做个检查,可有关机器人之事急着等他处理,加之他很快又被任命为研究所副所长,所以妻子住院检查一事也就一直拖了下来。直到昨天,等他从医院拿出妻子的检查结果时,才如雷轰顶,呆若木鸡:妻子患的是乳腺癌!他这才不得不第一次老老实实地坐在了妻子的身边,这才第一次有了这么长的时间看着躺在床上的妻子。

可是,晚了,也完了——妻子的乳腺癌已到了晚期!……

此时此刻,望着眼前躺在床上却依然无怨无悔的妻子,蒋新松百感交集,悔恨不已,心里犹如刀搅般难受。

“想喝水吗?”他轻轻问了一句。那音调,像一个在家犯下了大错的孩子。

妻子摇了摇头。虽然没有说话,脸上却充满了母亲样的宽容与谢意。

“现在感觉好点了吗?”他又问了一句,语气中带着深深的。悔痛。

“没事。我能挺得住的。”妻子说完,苦笑了一下,还是目不转睛地望着他,眼里着不出有半点的责备,一丝的怨意,仿佛只要他在身边,就一切都太平无事了,一切都心满意足了。

“稀珍,真对不起,你跟着我总是吃苦。现在,你刚过上几天舒心的日子,没想到……”

“不要说这些好不好?”妻子止住了他的话。

“我说说,心里好受一些。”他说。

这时,女儿和儿子一起来到了病房。

“新松,你先回去吧,你明天还有会。”妻子说。

“爸爸,你就先回去休息休息吧。”两个孩子也说,“这儿有我们,你放心。”

蒋新松看了看妻子,又对孩子叮嘱了几句,这才离开了病房。

当蒋新松拖着疲乏的步子回到家里时,已是夜里10点多了。

打开门,家里空空荡荡,一团漆黑,既让人感觉不到一点生气,更让人体会不到一点温馨。蒋新松拉开灯,一个刚刚挖掘的大坑便横在他的脚前——楼房近期安装地下管道,各家各户都被捣了个乱七八糟,他这个所长的家,自然也不例外。他一步跨过那个大坑,扔掉手中的提包,将筋疲力尽的身子一下放倒在了床上。

蒋新松的家,位于沈阳“三好街”“五一大院”一栋破破烂烂的楼房里,这栋楼可能因“文化大革命”中“反修防修”的大字报贴得太多,故多年来被人们戏称为“反修楼”。蒋新松的这个家与其说是个家,不如说是间歇脚的屋更为贴切。这间屋把所有面积加起来,仅有16平方米!说来令人难以置信,15年来,他全家四口人便一直拥挤在这间16平方米的小房里。当初,两个孩子还小时,这间小屋好像还不怎么觉着小,可随着两个孩子一天天长大,这间小屋似乎就变得越来越小了,小得有时连两个人相对而过都很困难。尤其是现在,大女儿马上面临考大学,小儿子初中也将毕业,全家人生存之艰难与日子之尴尬,可想而知。

中国的知识分子,一辈子最大的奢望,恐怕就是一间书房和一张书桌了。蒋新松从小爱书,爱学习,书房和书桌,自然更是他最看重的也是最喜欢的两样东西。能拥有属于自己的一间书房和一张书桌,是他20多年前上大学时就有的愿望。可20多年过去了,他的这个愿望始终未能得以实现。由于家里的生存空间实在太小太小,别说想布置一间简单的书房,就连容得下一个书架、一张写字台的地方也没有。但一向精明的蒋新松在任何艰难的条件下也总是有法可想。当时,家里无法挤下三张床,他经过苦苦构思,终于有了一个好的设想:让小儿子和妻子同睡一张床,他和女儿则做成上下铺——女儿睡上铺,他睡下铺。这样虽然解决了全家睡觉的难题,可他很想有一个简易书架的愿望却无法实现。做书架对他来说其实并不难,难在书架做好后没有地方可放。但到后来,“足智多谋”的蒋新松终于还是想到了绝招:他先搬来砖头,把自己的床垫得老高老高,再在床下隔上两层木板,然后把平常要用的书统统搁在床下的木板上,于是一个“床下书架”便由此诞生!只是,身高1.76米的蒋新松每次从“床下书架”取书、放书时,多有不便,每找一本书,他都得撅着屁股往床底下爬进爬出。特别是到了后期,随着书籍和资料的不断增多,同时也随着他年龄和肚子的日新增大,他每找一本书或一份资料,都得折腾半天,而每次往床底下爬上一次,出来后就得喘上一会儿粗气。虽说如此爬来爬去,很不方便,也不雅观,妻子和孩子每次见了,也觉得很过意不去,但他自己却不以为然,说,“现实既然如此,我们就得正视它,再愉快地接受它,不然你怎么办?其实这也没有什么,每次爬一爬床底,既方便了学习,也锻炼了身体,时间长了,习惯也就成了自然,不正常也就成了正常。”书架的问题解决了,那么书桌的问题又怎么办呢?蒋新松晚上要读书,要学习,还要搞设计,写论文,家里没有一张书桌,怎么行?他想来想去,最后想到了缝纫机。于是,紧靠着他床边的那架缝纫机,便成了他多年来唯一的一张“书桌”。

此刻,这张“书桌”就在蒋新松的身边,别看它已经破破烂烂,油漆剥落,可它却陪伴着蒋新松熬过了23个年头8300多个夜晚。也许蒋新松的父亲是个裁缝的缘故,结婚时,这架缝纫机便成了他为自己的小家添置的唯一的一样财产。遗憾的是,妻子什么都能干,就是不会针线活儿,对针线活也没兴趣,所以从安家那天起,他这位裁缝的儿子便承包了家里所有的针线活儿。每当他要为自己、为妻子和孩子做衣做裤时,这架缝纫机便是一架名副其实的缝纫机;每当他需要读书、学习和写作时,这架缝纫机又变成了一张“书桌”。因此蒋新松常跟人开玩笑说,他拥有两样别的知识分子没有的东西:一是“床下书架”,二是“多功能书桌”。23年来,他每晚就在这张全中国也少有的“多功能书桌”上,读书、学习、思考、默写英语单词、翻译外国资料,而他那一张张有关自动化的设计图和一篇篇优秀的学术论文,也几乎全是在这张“多功能书桌”上写就的。

这个夜晚的蒋新松本来早已疲倦至极;睡意浓浓,但躺在床上的他当听见窗外刮起的一阵阵风声时,马上便预感到,沈阳的寒冬就要来临了。一想到寒冬的来临,他马上又想起了一件很重要的事情:妻子和两个孩子今年过冬的棉衣、棉裤至今还未做呢!是的,妻子很快要动手术,有关水下机器人的专家论证会又将召开,而年底前的几个重大项目也等着要做,若是现在不抓紧时间为他们把棉衣棉裤做好,到时恐怕就没有时间再撤了。特别是妻子,从小在南方长大,每年最惧怕的就是北方的冬天,这次手术后身体一定更加虚弱,肯定会比往年更怕寒冷……

想到这些,蒋新松荐也躺不住了,他翻身起床,把缝纫机上堆放的所有书籍和资料,全都一一搬了下来,将原来的“书桌”很快变回了缝纫机。然后,在这个静静的深夜,在这间只有16平方米的小屋里,在一个仅有15瓦的灯泡下,这位七尺男儿,这位中年科学家,用他那双曾经绘制过无数张科技图纸和书写过无数篇学术论文的手,穿针引线,铺开布料,抖动软尺,熟练地为妻子做开了过冬的棉衣……

蒋新松是个非常能干的“模范丈夫”,这在沈阳自动化研究所几乎无人不知。每次家里不管是电灯、水管坏了,还是厨房、厕所哪儿有了毛病,他只要一动手,马上就好。此外,他还是一个被大家公认的“一流厨师”。他是南方人,虽然穷,对吃文化却十分的讲究,即使家里随便买回一点很便宜很普通的菜,只要经他之手,也会变得色鲜味美,清香可口。因此凡是逢年过节,或是家里来了客人,都是靠他一人掌勺。他不光会做一般的家务,而且全家四口人的棉衣棉裤多年来也全都由他一人承包。在东北,一个男人只要达到了能做棉衣棉裤的水平,可以说就不可能再有难倒他的家务活儿。所以,蒋新松除了会做棉衣棉裤之外,居然还会织毛衣、织毛裤!至于缝补衣服、拆洗被子等一般女同志所具有的“雕虫小技”,对他来说就更是张飞吃豆芽——小菜一碟了。

然而,正当蒋新松为妻子一针一线、专心致志地缝制着棉衣时,他脑子里又突然胃出了另一个问题:也许,这是他为妻子做的最后一件棉衣了?因为妻子已经确诊为乳腺癌,而且已经是晚期,即使手术很成功,她的生命也不可能维持很长——他后来回忆说,一想到这个问题,他握着针线的手,便禁不住颤抖起来……

是啊,一个男人,一个要干事业的男人,怎么可能离得开女人!何况,他还是一个将满50岁的男人,一个已经憋足了全身力气、正在和将要为国家干大事的男人,无论研究所还是他个人,乃至整个中国,都还有许许多多的事情等着他去做,等着他去干!更何况,他的科学家的梦想应该说还是梦想,23年前他为妻子许下的诺言现在还不能说就已完全实现,倘若在这个关键时刻这个节骨眼上,妻子一旦真的离他而去,孩子怎么办?家庭怎么办?他自己今后的事业、生活、前途,又该怎么办?!

这个夜晚的蒋新松回想起自己的一生,回想起为了他的梦想与妻子携手度过的那充满了心酸与艰难、甚至腥风与血雨的23年,竟然有点不知道命运到底姓什么了!更让他感到不可思议甚至悲哀的是,他在生活的底层苦苦挣扎了漫长的20年,苦苦奋斗了漫长的20年,而今好不容易平了反,翻了身,堂堂正正地做了人,不仅获得了搞科研的权利,而且还当上了研究所的所长,与妻子和弦子刚刚过了几天人的日子,残酷的命运为什么又会再次无情地降临到他的头上?!尤其是,他一生的梦想就是要做一个科学家——这个梦他做得好苦好苦;而妻子一生的心愿,也是希望能看到自己的丈夫成为一个科学家。可现在,他和妻子这个共同的梦想尚未实现,至少人们还未接受这一事实,厄运反倒降临到了他和妻子的头上!这究竟是为什么?

想到这一点,蒋新松只觉两眼一阵发酸,再也不敢想下去了……他重新拿起针线,又为妻子做开了棉衣,那每一针每一线,他都缝得格外认真,格外仔细,仿佛要把一生的爱,全都缝补进这件厚厚的棉衣里…… 国家大事:战略科学家蒋新松生死警示录