与皇帝非正式会见时做出的决策

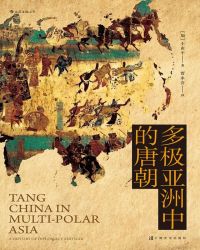

您可以在百度里搜索“多极亚洲中的唐朝 艾草文学(www.321553.xyz)”查找最新章节!

●●●

与皇帝非正式会见时做出的决策

根据这种新的决策方式,皇帝、中书省和门下省三品及以上官员、谏官、史官、侍卫将“入阁议事”。与正式朝会相比,非正式会见礼仪从简,气氛更为轻松,君臣有更多时间深入商讨重大问题。因此,这种方式更有利于制定出周密的政策。出席人数不多,也有利于避免讨论中的敏感信息外泄。在627年的一次正式朝会中,很多官员提议趁草原局势动荡一举消灭突厥。太宗为了深入研究这个问题,召萧瑀和长孙无忌入见。他最终采纳了长孙无忌不对突厥用兵的意见。七世纪中期以后,与皇帝的非正式会见成为决策的主要方式。即便举行正式朝会,也只是徒具形式。

一些政治、军事问题涉及国家机密,即使在非正式会见中也不便讨论。太宗为处理这类问题,要求少数大臣在会见结束后留下,与他继续商讨。这些会议非常私密,被称为“仗下”。“仗下”最初仍保持着一定程度的公开性,因为皇帝允许起居郎在场。高宗即位后,情况彻底改变。他的手握大权的宰相们把决策变成了一个秘密过程。皇帝仍举行非正式会见,但见面时既不商讨政策问题,也不做任何决定,只是宣读诏书,供恪守职责的起居郎记录。在这种会见中,“有司唯奏辞见二事”,而皇帝则是“端拱无言”。然后,皇帝命起居郎、御史随仪仗队士兵离场,再开始与他的高级幕僚密谈。

高宗与大臣密谈时将起居郎排除在外的做法,实际上违背了惯例。武则天掌权后,一些官员终于公开对这种做法表示担忧。姚璹在693年指出,君主的计划和旨意十分重要,不能没有记录。他建议君臣密谈时应由一位宰相记录所讨论的重大军事、政治议题,每月把记录的抄本密封后交付史馆。该记录被称为《时政记》。由于撰写人也是与会者,他的记载难免主观片面,有美溢之嫌。《时政记》的编纂很快就停止了。中宗(705—710在位)在短暂的当政期间,提高了决策的透明度。除了机密事项,官员若想私下向皇帝报告,需要有中书省和门下省官员在场。玄宗登基后,决策过程变得更加透明。715年,他鼓励官员们针砭过时的政策,举报不称职和贪污的官吏,在朝会上辩论。两年后的717年,他改变了密谈的做法,允许史官旁听政策讨论。同年阴历九月,皇帝宣布:“比来百司及诏使奏陈,皆待仗下。颇乖公道,须有革正。自今以后,非灼然秘密,不合彰露者,并令对仗。……其太史官,自依旧例。”与此同时,皇帝继续通过密谈处理机要事务或因为过于琐屑而不宜在朝会上讨论的事务。八世纪三十年代,皇室远亲、独揽大权的宰相李林甫再次禁止史官参加政策讨论。直到835年,文宗才允许左史和右史在非正式会见时在场。后世学者称赞说,开成(836—840)年间史官的记载“最详”。他们的地位似乎也有所提高。文宗在与宰相讨论之后,会就政策的可行性咨询他们的看法。起居郎能否参加政策讨论直接反映了唐廷决策公开性的高低。

八世纪六十年代以后,皇帝和大臣通常在延英殿密谈。该殿位于紫宸殿西南,是皇帝在朝会前后休憩的便殿。延英殿在肃宗朝成为皇帝私下接见大臣的指定场所。皇帝和大臣都可以要求密谈。若是大臣希望密谈,他需要提前一天将要讨论的问题告知皇帝。当天,皇帝不带侍卫前来。在这样宽松的气氛中,与会人可以从容讨论政策的利弊,坦率表达观点,而不必担心泄密。自八世纪五十年代末至八世纪六十年代初,肃宗与大臣们在便殿的密谈中认真商议相关议题,并做出最终决定。与此相反,皇帝在正式朝会上只是广泛听取群臣意见。代宗继承了肃宗的做法。同时,他还为密谈找到了新理由——他希望让因年迈和行动不便而不适合参加朝会的大臣也能有面圣的机会。不过,一些官员始终认为,朝会才是他们发言的适当场合。德宗时的御史中丞韩皋就是其中一位。他每次都在紫宸殿当着其他同僚的面向皇帝奏事。皇帝只得告诉他:“我与卿言,于此不尽,可来延英。”韩皋友人也对他说:“自乾元已来,群臣启事,皆诣延英得尽。公何独于外庭对众官以陈之?无乃失于慎密乎?”韩皋答道:“御史,天下之平也。摧刚直枉,唯在于公,何故不当人知之?奈何求请便殿,避人窃语,以私国家之法?”然而,皇帝其实并不像韩皋那样关心国事的公开、透明。786年,吐蕃侵袭盐州、夏州,皇帝为表示对此事负责,宣布停止在紫宸殿朝见十五日,国事将在延英殿处理。但这一临时措施在802年成为惯例。是年阴历七月,皇帝颁布《罢百官正衙奏事勅》。他以优待臣子为名写道:“比者百官正衙奏事,至有移时者。公卿庶寮,属当寒暑,为弊亦深。在于朕意,岂谓优礼。自今勿正衙奏事。如陈奏者,宜诣延英门请对。”

从正式朝会到密谈,唐廷的决策愈加被少数统治精英把持。久而久之,他们在决策过程中的作用甚至比皇帝更为重要。高祖和太宗通常在公开朝会上拟定政策,但后来的皇帝不像他们那样积极参与政策制定。一些皇帝仅仅是批准宰相的政策提议,后者是唐中央政府的行政核心。宰相人数并不固定,初唐到710年左右有十余人,到了741年仅有二三人,756年以后人数虽然又有所增加,但其中只有少数几位享有很高的威望,掌握实权。 多极亚洲中的唐朝